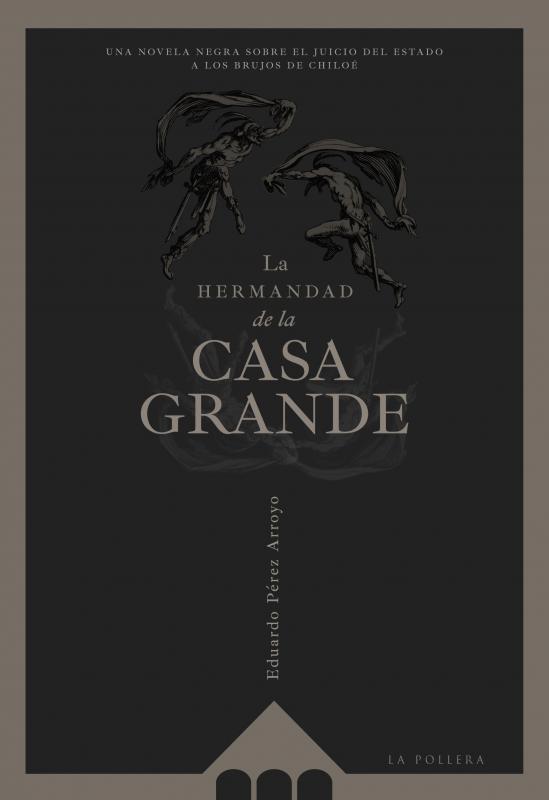

En La hermandad de la Casa Grande se relata, utilizando el formato de novela negra e histórica, el juicio del Estado chileno a los brujos de Chiloé en 1879. Los hechos ocurren el año en que al norte de Chile se defienden las inversiones extranjeras en la Guerra del Pacífico y al sur se difunden rumores de violencia, superstición y de un Estado incapaz de imponer su ley.

Ante esta situación, la élite busca condenar a los autodenominados brujos, los que se organizan como La Recta Provincia o La Hermandad de la Casa Grande, una agrupación que aterroriza a la población con viejas creencias indígenas y que generan confusión al cambiar el nombre de las localidades de la isla por Buenos Aires, Villarrica y Salamanca. Por esas mentiras, o para asegurar un inestable orgullo nacional, coroneles y tenientes deciden darle fin a cosas que un mortal no tiene el poder de terminar.

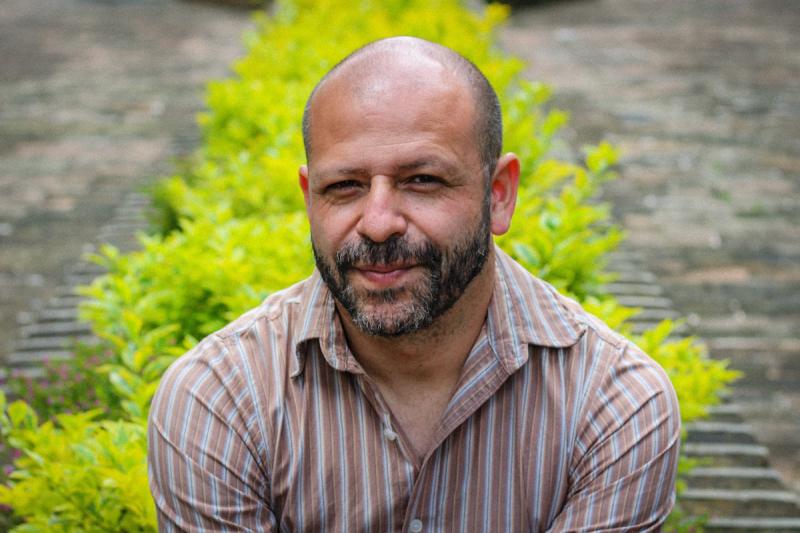

Eduardo Pérez Arroyo (Chillán, 1977) estudió Historia del Arte en la Universidad de Chile e Historia y Geografía en la Universidad ARCIS, y emigró a México en 2008. Ha publicado cuentos, crónicas, ensayos y artículos en España (Literatura comprimida, 2007), Chile (diarios La Discusión, The Clinic y El Mercurio) y México (diarios La Voz de Michoacán y Provincia, revistas Letra Franca y Revés). En la actualidad se dedica al periodismo y las comunicaciones, y publica regularmente en revistas y periódicos en Chile y México.

Por esta novela obtuvo la beca de creación del Ministerio de las Culturas y las Artes de Chile (2017) y fue Primer Finalista del VII Concurso de Novela de Crímenes Medellín Negro (2018).

Extracto de entrevista al autor, Eduardo Pérez Arroyo

—¿Cómo fue el proceso de construcción de los perfiles de los personajes? ¿En qué te inspiraste?

Primero, en la historia de Chile porque muchos de los personajes existieron.

Dicho eso, sus características son completamente ficticias y para crearlas me fijé directamente en películas y cómics. La hermandad es un libro desmesuradamente extenso, y para facilitar la tarea al lector quise agregarle las imágenes más cinematográficas de las que fuera capaz. De ahí las luchas, las piruetas, las boleadoras, las escenas del imbunche o los cadáveres en los corrales de pesca. Se necesitaban personajes que sorprendieran, entretuvieran o interesaran, pero que jamás aburrieran. Por fortuna, la historia real del juicio a los brujos de Chiloé está llena de ellos.

Aunque estoy lejos de ser un experto, soy un gran fan del cine negro —y todos sus derivados— y de los cómics japoneses bizarros llenos de escenas que resultan notables aunque a menudo no tengan mayor explicación. De esos elementos se extrajeron las características de los personajes de la novela. Finalmente no importa cuán realista sea una historia, sino que esté bien contada.

—¿De qué manera aportó tu permanencia en México a la creación del imaginario del libro, como costumbres, religión, fanatismo, entre otros?

Fue fundamental. He vivido en Michoacán durante 14 años y observé de cerca la crisis que generó el narco, y sobre todo, el infructuoso esfuerzo de distintos gobiernos por resolver el problema. Por razones ajenas a la novela (soy periodista) me puse a estudiar sobre el tema y llegué a la conclusión de que es imposible eliminar o siquiera derrotar al narcotráfico en Michoacán y en cualquier parte por una gran razón: los narcos, cuyo negocio es la muerte, no solo son los criminales profesionales. Son también nuestros vecinos y conocidos, nuestros primos y parientes, nuestros profesores de básica, nuestros señores que atienden el negocio de la esquina. Estructuras sociales enteras están fundadas en ese negocio. Y los gobiernos pueden derrotar, encarcelar o liquidar a unos cuantos asesinos a sueldo, pero nunca podrán hacer desaparecer las redes familiares, las historias de vida conjuntas, el pasado común, los afectos.

Todo ese principio descrito aplica a los brujos de Chiloé —y si estiramos un poco el asunto, también aplica a las derrotas de EU en Vietnam y Afganistán…—, y de esa forma imaginé y traté la existencia de esa cofradía.